Der Ochse und der Hirte

1

Wer sich aufmacht, die Erleuchtung zu suchen, dem begegnet die alte chinesische Zen-Geschichte vom Ochsen und seinem Hirten. Darin steht der Ochse für die Erleuchtung und der Hirte für den Menschen, der die Erleuchtung sucht.

Ursprünglich waren es nur ein paar Holzschnitte, die den spirituellen Weg des Zen-Schülers bebildern. Sie wurde im Jahr 1150 von einem Zen-Meister ins Holz geschnitten und im Laufe der Jahrhunderte von anderen Meistern erweitert.

2

Der Erleuchtungssucher gerät leicht in die Versuchung, die Geschichte als Wegbeschreibung des Weges zur Erleuchtung zu verstehen und die Bilder als Wegabschnitte auf diesem Weg. Dies ist auch allzu verständlich, wenn man den lebenslangen, oft mühevollen Zen-Weg betrachtet, auf dem sich der Schüler erhofft, einmal das ersehnte Ziel – die Erleuchtung – zu erreichen.

Der Zen-Schüler ist ein Gehender.

Das Herz des Zen-Weges ist die tägliche Praxis, in der Regel in einer Meditationshalle, dem Dojo, was übersetzt, „Ort des Weges“ bedeutet. Zen versteht sich als Methode, den Gehenden auf diesem Weg zu führen, auf den er tiefere Einsichten in das Sein erlangt. Es ist ein Weg in die Freiheit von den Verhaftungen.

3

Die Geschichte vom Hirten schildert die Wegabschnitte, die der Übende durchschreitet, um am Ende sogar von der Verhaftung – die Erleuchtung zu erlangen – frei zu werden.

Die Grundfrage lautet daher: gibt es überhaupt Erleuchtung? Wenn es keine Erleuchtung gäbe, dann gäbe es auch keinen Weg, der dorthin führt und alles Üben wäre sinnlos.

Wie der berühmte Meister Chuang-tzu ausführt, wird die Suche nach Erleuchtung überflüssig, wenn die Erleuchtung erlangt ist. Er drückt es bildlich in dem Wort aus, „Falle und Netz werden unnütz, wenn der Hase und der Fisch gefangen sind.“

Diesem Bild liegt die Überzeugung zu Grunde, dass Hase und Fisch (die Erleuchtung) zu „fangen“ sind und dass es „Mittel“ gibt (die Zen-Praxis), um sie zu fangen. Doch was wird gefangen? Was ist der Hase und der Fisch?

Ist es das verschmitzte Wesen des Zen, dass am Ende der Schüler erkennt, dass seine ganze Suche sinnlos ist und er keine Erleuchtung finden kann? Ist, paradox ausgedrückt: Das Wissen zu erlangen, dass es keine Erleuchtung gibt, das Wesen der Erleuchtung? Wenn Erleuchtung nicht das Ziel, sondern der Weg selbst ist, dann ist sie mit den ersten Schritt bereits erlangt, und der Schüler am Ziel angekommen.

So führt uns die Geschichte mittenhinein in diese Paradoxien, die den Suchenden auf seinen Weg heimsuchen, angefüllt mit Fragen und Widersprüche, wo Stille herrschen sollte.

4

Da ist ein Hirte, der die Erleuchtung sucht.

Warum gerade ein Hirte?

Ein Mensch der am Rand steht. Er ist kein Bauer, kein Herr, kein Fürst, kein Gelehrter, kein Weiser. Hirten leben nicht unter gelehrten Meistern und nicht in Tempeln und Hallen, sondern im Stall und auf der Weide, mit Schweinen, Schafen und Ochsen.

Zur Einheirat hat es nicht gereicht. Keine Bauerstochter hat ihn erkoren. Zu dumm ein Handwerk zu lernen, zu ungeschickt für höhere Tätigkeiten. Besitzlos schläft er im Stroh bei seinen Tieren.

Warum ein Hirte, der die Erleuchtung sucht, jenes höchste Trachten des Menschen, den Weisen vorbehalten, den Meistern, den Mönchen, den Priestern, dem höheren Stand, und den Schülern, die sich entschieden haben, ihr ganzes Leben in diese Suche zu stellen.

Warum ein Hirte, dem untersten Stand, rechtlos, ehrlos, ohne Heim und ohne Haus, ohne Bett, darauf sein Haupt zu betten, am müden Abend, dem Regen ausgeliefert und den Stürmen, den Wölfen und den Hyänen.

Warum ein Hirte?

5

Keine Bildung hat er genossen, nicht einmal lesen kann er. Wie sollte er Zugang zu den heiligen Schriften erlangen, worin die Weisheiten aufgeschrieben sind und die Wege aufgezeigt werden, auf denen die Erleuchtung zu finden ist.

Er kennt die vielen weisen Männer und Frauen nicht, die sich alle schon auf den Weg gemacht haben, in der Geschichte des Menschengeschlechts. Wie könnte er auf ihren Schultern stehen? Wie den Weg dort weitergehen, wo sie geendet sind? Wie sich von den Früchten ihrer Weisheiten nähren?

Er kennt die heiligen Hallen der Meditation nicht, die Tempel, worin der Beistand der Götter herbeigebetet wird, und Trost gespendet wird, wenn die Kräfte schwinden.

Er ist kein Geweihter, kein Eingeweihter, kein Auserkorener, dem das geheime Wissen übergeben wurde. Er ist kein Meister, der von einem anderen Meister bestätigt wurde. Er ist kein Schüler eines solchen Meistes, der ihm den Weg weisen könnte und in Gefahren beisteht, und der ihm einmal bestätigt, das hohe Ziel – die Erleuchtung – erreicht zu haben.

Warum ein dummer Hirte, der keine sakralen Gewänder trägt, sondern zerlumpte Fetzen; der keine Schuhe hat und dem Ochsendung durch die Zehen quillt.

All das ist wie ein Schlag ins Gesicht der edlen Schüler in ihren heiligen Hallen und ihren edlen Kleidern, auch wenn sie sich mit den Zeichen eines Bettlers schmücken.

All das ist der Hirte nicht.

6

Warum ein Wald, in dem die Erleuchtung zu finden ist? Warum eine solche unkultivierte Wildnis?

Der Wald ist kein Park mit Springbrunnen und Lauben; kein Klostergarten, darin disputierend zu wandeln; keine Bibliothek mit Lesehallen; keine Universität mit Lehrsälen; keine Meditationshalle, kein Zendo, kein Tempel, keine Kirche.

Warum ein Wald, weit weg von den Gelehrtenstuben, von den Kirchen und Tempeln; weit weg von den Orten der religiösen und geistigen Kultur, von Dörfern und Städten, wo die Menschen wohnen?

Keine erhabene Musik labt das Ohr. Nur das Zirpen der Grillen hallt durch den Wald und ab und an ein Vogelschrei. Keine Kunst erbaut das Auge, nur Bäume, Sträucher und Gestrüpp.

Dicht und undurchdringlich, lebensbedrohlich, unwirklich und menschenfeindlich ist der Wald. Wilde Tiere und Dickicht überall. Blutegel bevölkern die Tümpel, Steckmücken beherrschen die Lüfte. Dornen dringen durch die Kleidung und zerkratzen die Haut.

Kein Weg durchzieht den Wald. Keine freie Sicht, kein Horizont, der Klarheit verspricht. Ab und an eine Lichtung mit Moos und ein paar Pilze und Beeren.

Warum eine solche unwirklich Wildnis, in der die Erleuchtung wohnt; fern von allem Geistigen, das den Menschen erhöht; fern von den Stufenleitern, auf denen er die Erleuchtung erklimmen könnte.

Warum ein so bedrohlicher Ort, mit der Gefahr, sich zu verirren und jämmerlich zu verkommen.

7

Wir erleben den suchenden Hirten, der planlos im Wald herumirrt.

Wie sehr er auch sucht, er findet nichts. Er kriecht durch das Unterholz – zerschunden und zerkratzt ist seine Haut. Er klettert auf Bäume – doch er sieht nichts.

Dumm sucht er herum, ohne zu wissen, was er überhaupt suchen soll. Planlos irrt er durch den Wald. Dornen zerkratzen seine Haut. Zerschlissen ist sein Kleid. Er leidet Hunger und Durst.

Wie ein Narr stolpert er planlos durch den Wald. Niemand ist weit und breit, der ihm den Weg weisen könnte, der seine Wunden verbindet und seinen Durst stillt. Niemand ist da, der ihm die Richtung zeigt – er ist ganz alleine, ohne Rat, ohne Kompass, ohne Karte, ohne Trost, ohne Kumpanen, ohne Führer, der den Weg weiß.

Wie die Erleuchtung suchen, wenn sie sich nicht zeigt? Wie etwas suchen, was sich nicht suchen lässt, was sich nicht finden lässt, was davonläuft und sich vor dem Sucher versteckt?

Wie etwas finden, das keine Spur hinterlässt, keine Fußabdrücke, nichts, was der Fährtensucher zu lesen wüsste; kein Rascheln im Geäst, keine abgebrochenen Zweige, keine Geräusche, nichts, woraus eine Richtung zu lesen wäre.

Plan- und hirnlos herumzuirren – der hehre Weg zur Erleuchtung?

8

Mutlos ist der Hirte, der Sucher der Erleuchtung.

Tiefe Zweifel übermannen ihn: gibt es sie überhaupt, die Erleuchtung? Oder macht er sich zum Narren, etwas zu suchen, was es gar nicht gibt?

Alles hat er schon abgesucht und nichts gefunden, nichts hat sich ihm gezeigt. In finsterstes Dickicht und Gestrüpp ist er gekrochen. Die Risswunden von den Dornen schmerzen, manche eitern. Hunger und Durst quälen ihn und hinzukommt die Angst, nicht mehr aus dem Wald herauszufinden.

Erschöpft und mutlos schläft er auf einer kleinen Lichtung ein, entschlossen, den Wald zu verlassen, das Suchen aufzugeben, das Narrenspiel zu beenden.

Er kann keinen Sinn erkennen.

9

Nach unruhigem Schlaf weckt ihn ein Tautropfen, der von einem großen Blatt auf sein Augenlid tropft. Er öffnet seine Augen – überall nur Dickicht.

Sich aufrichtend fällt sein Blick auf etwas Weißes zwischen den Zweigen. Es bewegt sich.

Was war das?

Er schaut genau hin, doch schon war es wieder weg.

War es nur ein Trugbild, ein Nachbild aus seinem Traum?

Eigenartig, die ganze Zeit, hatte er verzweifelt gesuchte und er hatte nichts gesehen, doch gerade dann, als er die Suche aufgegeben hatte, da zeigt sich etwas.

Wie ist das möglich? Angestrengt zu suchen und nichts zu sehen und den Blick abzuwenden und die Suche aufzugeben, dann ist es plötzlich da – und – wieder hinsehend, verschwindet es augenblicklich. Mit Absicht im Blick ist es weg und absichtslos ist es da.

Dieser weiße Fleck zwischen den Zweigen – was war das?

Was hat dieses Trugbild mit Erleuchtung zu tun?

10

Der Hirte wagt es kaum zu denken, denn der weiße Fleck kam ihm bekannt vor. Dieses Bild war ihm vertraut: Ochsenhaut. War es die Haut eines Ochsen, wie er sie von seinen Ochsen kannte, die er hütet?

Ochsenhaut zwischen den Zweigen?

Was soll das, wo er doch aufgebrochen war, die Erleuchtung zu suchen. Und nun das: ein Ochse. Ochsen hatte er den ganzen Tag vor den Augen. Es war das Banalste, was er sich vorstellen konnte – und das soll die Erleuchtung sein, das größte Geheimnis aller Geheimnisse?

Welch eine Narretei: so etwas nach mühevoller Suche zu finden, was er ganz und gar kennt: ein Ochse. Mit ihnen hat er sein Leben lang gelebt. Jede Regung kennt er, jedes Muhen, jede Laune, jede ihrer Freude. Er kennt ihre Leiden, ihre Trauer und ihre Angst, wenn sie zum Metzger geführt wurden. Er kennt die Freude des Bauern, wenn sie ordentlich Fleisch ansetzen. Er kennt den Ärger des Bauern, wenn sie krank sind und vor ihrer Zeit geschlachtet werden müssen. Alles ist ihm vertraut – es ist sein Leben.

Das soll die Erleuchtung sein?

Erleuchtung, das Banalste, das Selbstverständlichste, was es in seinem Leben gibt?

Das kann nicht sein.

Erleuchtung ist doch etwas Besonderes, etwas ganz Besonderes, ja, das Besonderste überhaut, das es geben kann; das Höchste, das Edelste, das Wertvollste, und kein blöder Ochse.

11

Warum ist gerade ein Ochse das Symbol der Erleuchtung, wo der doch das Symbol der Blödheit ist. „Du blöder Ochse“ beschimpfen sich die Kinder im Hof. Warum kein Stier kein Bulle, Symbol für Kraft, Stärke, Mut, Stolz.

Warum ein Ochse?

Ein kastriertes Dazwischenwesen, zeugungsunfähig, nicht Kuh, die Milch gibt und die Menschen nährt. Warum kein zeugungsfähiger Stier, der stolz über seine Herde wacht und den die Kühe ob seiner Kraft bewundern und mit dem sich die stolzen Matadore messen.

Warum ein Ochse, dessen einziger Lebenssinn darin besteht, Fleisch anzusetzen und geschlachtet zu werden, wenn er das Schlachtgewicht erreicht hat; ein funktionales Nutzwesen ohne Eigenwert; Lebensmittel auf vier Beinen, mit einer definierter Lebenserwartung, an der untersten Ebene des Ansehens?

Ein Ochse, Symbol des Höchsten, welch ein Hohn.

12

Und, warum ist der Ochse im Wald?

Dort hat er nichts verloren. Dort wohnen die wilden Tiere, Wildschweine, Rehe, Wölfe. Ein Ochse gehört nicht in den Wald. Seine Wohnung ist der Stall, sein Herr ist der Bauer, der ihm sein Futter gibt und ihn auf die Weide führt, in die eingezäunte Weide.

Sein Leben ist begrenzt, eingegrenzt. Es ist ein unfreies Wesen, ein Gefangener.

Warum dieser unwirkliche, unbegrenzte Lebensraum, der gar nicht zum Ochsen passt? Für andere Zwecke wurde er gezüchtet; angepasst an eine ganz andere Welt als den Wald.

Wie kann er dort überleben?

Was soll die Erleuchtung dort, in einer ihr so wesensfremden Welt?

Ein Ochse im Wald, die Erleuchtung im Unterholz, ist wie eine Perle im Schweinestall, wie ein Juwel auf dem Misthaufen.

Nichts passt.

Nichts gibt einen Sinn.

13

War es wirklich ein Ochse?

Was könnte es sonst gewesen sein, dieser weiße Fleck, der so schnell vorüberhuschte?

Er kennt Ochsenhaut von Klein auf, sie war ihm vertraut. Wenn es ein Ochse war, dann müsste er Fußabdrücke von ihm finden und auch Dunghaufen.

Nun hatte er wenigstens etwas, wonach er suchen konnte. Die Suche war nicht mehr so sinnlos wie zuvor. Und wirklich, da waren Fußabdrücke eines Ochsen an einer matschigen Stelle, wie er sie sein Leben lang kannte, wie sie ihm als Hirte vertraut waren. Ja, es waren Ochsenspuren.

Er folgte ihnen, und ein paar Schritte weiter lag zwischen den Spuren ein Dunghaufen, noch ganz frisch. Es muss wohl von heute früh sein.

Irgendwie kam er sich blöd vor, im Wald Ochsenspuren zu folgen. Wieso sich hier plagen, wenn seine Welt zuhause angefüllt war mit Abdrücken von Ochsenhufen, weit und breit.

Sich über Ochsenspuren und Ochsendunghaufen zu freuen, wohin war er gekommen. Dies durfte er niemanden erzählen. Sie hätten ihn verspottet und verlacht.

14

Er folgte der Spur und plötzlich hörte er ein Schnaufen – typisch für einen Ochsen. Und wirklich, dort auf einer kleinen Lichtung stand er. Ein schöner Ochse, etwas mager, weil es im Wald nicht das Kraftfutter des Bauern gab.

Er ging auf den Ochsen zu.

Nun zeigte sich, dass er ein Hirte war, der das Wesen von Ochsen verstand. Sie waren ihm vertraut. Er hatte selbst im Laufe seines Lebens etwas von ihrem ochsischen Wesen angenommen. Seine Weise sich zu bewegen, zu atmen, zu blicken, war dem Ochsen vertraut, so dass er stehen blieb und nicht scheu ins Unterholz entwich.

In der Zeit im Wald war der Ochse scheu geworden. Er musste achtsam sein, vor Bauern, Hirten, Jägern und vor Wölfen.

Für einen kurzen Augenblick blickte er mit seinen großen Augen dem Hirten in die Augen, dann drehte er sich um und verschwand im Unterholz.

Ja, es war ein Ochse, wie er Ochsen kannte. Sie haben sich ihren Stolz bewahrt, den sie als ehemalige Stiere noch in ihrem Erbgut trugen. Im Herzen sind sie keine domestizierten Wesen. Es war wohl diese unbewusste Sehnsucht nach Freiheit, die diesen Ochsen in den Walt lockte: „Lieber ein karges Leben im Wald als ein unfreies Leben als fetter Ochse im Stall.“

Der Hirte kannte es und liebte diesen Stolz und diesen Freiheitsdrang bei seinen Ochsen, der immer wieder mal durchbrach, wenn sie plötzlich über die Wiese stürmten und in die Luft sprangen, zwar etwas verhalten und ungelenk und nicht so ungestüm, wie die Stiere. Der Hirte wusste, er würde ihm nicht nahe kommen können, wenn es der Ochse nicht selbst wollte. Er musste warten, ihm Zeit gehen, sich selbst Zeit geben. Jede Ungeduld würde ihn vertreiben.

15

So wandte er sich vom Ochsen ab und gab es auf, seiner Spur zu folgen. Er musste seinen eigenen Weg gehen und vielleicht würde er ihn einmal wieder treffen, oder auch nicht.

So verließ er den Wald und kehrte heim.

Wieder zuhause fing ihn der Alltag wieder ein und er vergaß den Ochsen im Wald. Warum im unwirklichen Wald einen entlaufenen Ochsen suchen, wenn sie auf seiner Weide zu Hauff herumstanden? Warum sich im Wald die Haut an Dornen aufreißen, wenn er hier bequem in der Sonne liegen konnte, dutzende von Ochsen vor seinen Augen? Warum etwas suchen, wenn er es bereits kannte. Warum nach dem Höchste trachten, wenn es nur ein Ochse war?

Und doch spürte er, dass etwas in seinem Leben fehlte. Er wusste nicht was. Er wusste nur, dass was fehlte. So konnte es nicht enden.

Vielleicht war an dem Ochsen doch etwas Besonderes, das er nicht gesehen hatte? Aber, wandte sein Verstand ein: der Ochse sieht nicht anders aus als die Ochsen im Stall.

16

Ja, der Ochse war anders als seine Ochsen: er war frei, er gehörte keinem Bauern, er war kein Besitz. Er hatte sich befreit, war ausgebrochen und in den freien Wald gelaufen, weg von den sicheren Tränken und den fetten Weiden.

Irgendwie bewunderte er den Ochsen ob seines Mutes, auszubrechen, wegzulaufen, die Sicherheit aufzugeben, die Gemeinschaft zu verlassen und in die Einsamkeit zu gehen und in die Gefahr.

War das nicht auch sein Leben?

Lebte er nicht wie seine Ochsen auch in einer Art Stall, auch in Abhängigkeit vom Bauern, in dessen Diensten er stand? War er nicht auch ein Mastochse, der faul herumlag. Für sein Leben musste er nicht sorgen und Feinde hatte er auch nicht.

Es wurmte ihn schon, dass ein dummer Ochse freier war als er, frei wie ein Herr, während er ein Knecht war, rechtlos, ehrlos. Der Herr konnte ihn ausstellen, wann es ihm in den Sinn kam, und würden die Wölfe einen Ochsen reißen, dann würde er ihn rausschmeißen.

Seine Gedanken drehten sich im Kreis. Der Wald zog ihn an, doch was sollte er dort?

Der Blick in die Augen des Ochsen hat ihn verändert.

Seine Freiheit war erwacht.

17

Er war wieder im Wald, doch anders.

Vorher war er ein Suchender. Als er den Ochsen gefunden hatte, war das Suchen zu Ende. Warum einen Schatz suchen, wenn man ihn gefunden hat; warum Fisch und Hase fangen, wenn sie erlegt sind?

Suchen hatte etwas Würdelostes an sich. Er war davon abhängig, etwas zu finden. Und ohne etwas zu suchen, wäre die Suche gänzlich ohne Sinn. Suchen und finden waren zwei Seiten der gleichen Medaille – untrennbar verbunden. Suchen, ohne Absicht, etwas zu finden, das war die reine Absurdität. Das wäre, zum Einkaufen zu gehen, ohne etwas kaufen zu wollen; oder, etwas zu trinken, ohne den Durst löschen zu wollen.

In den Wald zu gehen und den Ochsen zu suchen, damit würde er sich zum Deppen des Ochsen machen, von ihm abhängig, dass er sich gnädig zeigen würde, wenn er nur lange genug suchen würde.

Durch die Suche hätte der Ochse ihn in der Hand, er konnte mit ihm spielen, wie es ihm beliebt. Er konnte in der Ferne vorbeihuschen und ihm die Hoffnung erwecken, dass er sich nun finden lassen würde, um dann wieder zu verschwinden. Er hatte es erlebt, dieses, sich von seiner Suche narren zu lassen.

Das konnte es nicht sein, was er im Herzen begehrte.

18

Er legte sich auf ein Moospolster in einer Lichtung und starrte in den Himmel. Was suchte er eigentlich – er wusste es nicht.

Suchte er überhaupt etwas?

Wenn er nach einer anderen Identität suchte, als die eines Hirten, dann bräuchte er nicht in diesen Wald zu gehen, sondern müsste sich um eine andere Stelle umtun. Aber das war es auch nicht. Er war mit seinem Hirtensein zufrieden.

Irgendwann waren ihm seine Gedanken zu blöd.

Seine Ochsen machten sich keine solchen Gedanken – sie lebten einfach in den Tag hinein und freuten sich über jeden saftigen Grashalm. Auch, dass sie einmal geschlachtet würden, war ihnen egal. Irgendwann würde auch er sein Leben verlieren, vielleicht auch geschlachtet werden, in einer Schlacht im Krieg. Was war schon der Unterschied?

Als er damals in den Wald ging, suchte er noch nach etwas Besonderem, nach etwas Erhabenem, etwas Heiligem, nach der Erleuchtung, doch als er den Ochsen gesehen hatte, dieses Banalste in seinem Leben, war jede Hoffnung auf dieses Besondere entschwunden.

Das Höchste hatte sich als das Banalste herausgestellt.

Auf seiner Suche nach Erleuchtung hatte er das gefunden, was er den ganzen Tag vor der Nase hatte, oft auch in der Nase: Ochsengestank.

19

Irgendwie befreit, lag er auf seinem Moospolster.

Es war ihm nicht mehr nach Suchen. Sie hatte zu nichts geführt. Er war frei geworden, frei von der Suche, frei vom Ochsen.

Die Suche war wie ein Spiegel. Der Ochse war wie ein Spiegel. Er hatte hineingeblickt und darin sich selbst gesehen; hatte das gesehen, was er den ganzen Tag vor seinen Augen hatte. Mit dem suchenden Blick sah er das, was er normal auch sah: Ochsenhaut.

Während er so vor sich hin sinnierte, raschelte es im Unterholz.

Und siehe da: der Ochse, der sich durch die Äste zwängte.

Da stand er, selbstbewusst und wissend, dass er kein Ochse der Herde des Hirten war, und dass der Hirte keine Macht über ihn hatte. Er stand nicht da, weil er vom Hirten etwas wollte, oder sich vor dessen Stockschlägen fürchtete. Er stand auch nicht da, weil er etwas zu Fressen wollte, oder wollte, dass ihn der Hirte in den warmen Stall heimführe. Er stand hier, weil er hier stehen wollte.

Er hatte den Hirten nicht gesucht, denn in ihm war nichts, was er suchen wollte. Schon gar nicht wollte er Hirten suchen, jene Wesen, denen er entronnen war, von denen er sich befreit hatte.

Zwar verband er mit Hirten auch gute Gefühle, denn sie waren auch seine Freunde gewesen, die sich ihm ihn sorgten und die mit ihnen auf den Weiden weilten. Irgendwie waren sie ihm ähnlich, denn auch sie gehörten dem Bauern. Zwar hatten sie andere Aufgaben, doch im Grund war es das gleiche. Sie waren auch Ochsen, die die Freiheit liebten.

20

Langsam betrat der Ochse die Lichtung.

Er war satt und es war Wiederkäuenszeit.

Langsam legte er sich nieder, wie es Ochsen tun, die Vorderbeine nach hinten schlagend.

Die Zeit des Wiederkäuens ist eine besondere im Tageslauf eines Ochsen. Eine Zeit der Ruhe und nicht des Fressens und nicht des Nahrungssuchens, und auch nicht des Schlafens. Die gleichförmige Bewegung des Kauens beruhigt – satte Zufriedenheit.

Der Kopf des Hirten liegt neben dem des Ochsen im Moos.

Die Mahlgeräusche des Kauens dringen an sein Ohr – jenes bekannte Geräusch, das sein Leben begleitet.

Die Augenlider des Ochsen sind halb geschlossen.

In sich gekehrt, liegen beide im weichen Moos.

In der kleinen Fensterlücke, die ihm die Bäume einen Blick in den Himmel gewähren, ziehen die Wolken vorbei.

Es hat sich ergeben, ohne Suchen.

Der Ochse ist ihm nahe und vertraut.

Der Hirte setzt sich neben dem Ochsen und lehnt sich mit seinem Rücken an den Rücken des Ochsen. Er spürt seine Wärme, fühlt den Schlag seines Herzens. Seine Haut ist vernarbt, von den Dornen und den Stichen der Insekten.

21

Abendkühle kriecht in den Körper.

Der Ochse rülpst und furzt. Der Gestank der Gärgase lässt den Hirten aufwachen.

Es ist Zeit zum Aufbruch. Die Leere der Gedanken füllt sich und die Bäume und Sträucher, die Moose und Flechten, Mücken und Fliegen erwachen aus ihrem Schlaf. Die Luft füllt sich mit den Lebensgeräuschen aus dem Wald.

Langsam erhebt sich der Ochse.

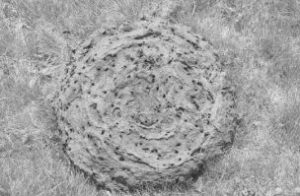

Die Zeit des Käuens ist zu Ende. Anderes steht an. Er wendet sich um und setzt plätschernd einen großen Haufen Kot auf das weiche Moos. Der Hirte kennt diese runden Haufen, diese Fladen, die die Fliegen anziehen, mit ihrem Muster an konzentrischen Kreisen.

Da steht er, der Ochse, mit seiner Körperfülle, scheißend und rülpsend, mit seinen großen dunklen Augen und seiner sanften, feuchten Nase.

Er krault ihn zwischen seinen Hörnern, wo es Ochsen besonders mögen.

Dann dreht sich der Ochse um. Der Hirte schlägt ihm mit einer Hand liebevoll auf seinen Arsch, dass es klatscht: “Geh in deinen Wald, Alter – es ist Fressenszeit und ich muss nach Hause, meine Ochsen wollen in den Stall.”

Und beide gehen ihre Wege.

22

Zuhause führt er seine Ochsen in den Stall und füllt das Heu mit der Gabel in die Raufen.

Liebevoll krault er ihr krauses Fell zwischen den Hörnern, wo sie es besonders mögen.

Er klatscht liebevoll mit einer Hand auf ihre muskulösen Gesäßmuskeln, und Ochsendung quillt durch seine Zehen: “ich soll euch viele Grüße ausrichten, von eurem großen Bruder.”